Alle nostre “City of Ruins”

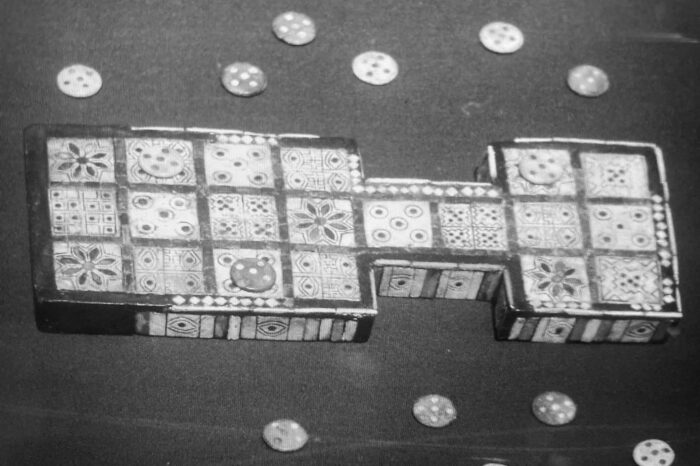

(Una luce su L’Aquila – Foto di Severino Palumbo)

Capita di ascoltare oggi, con altre orecchie, Miss Sarajevo, la canzone in omaggio a una città – per dirla con Paolo Rumiz – “dalla testarda urbanità che sopravvive agli inverni, ai cannoni, alle restrizioni alimentari, all’assenza di luce, acqua e gas”. Parole scritte durante la guerra dei Balcani che rendono giustizia a una comunità capace di centellinare ogni residuo comfort, di non rinunciare ai riti di un’antica vita borghese, ai suoi concerti, ai suoi spettacoli.

La canzone propone un riferimento indiretto al Qoelet, il libro che descrive un tempo per ogni cosa:

Un tempo per nascere e un tempo per morire,

Un tempo per piantare e un tempo per sradicare

Un tempo per piangere e un tempo per ridere,

Un tempo per gemere e un tempo per ballare.

Un tempo per gettare sassi e un tempo per raccoglierli,

Un tempo per abbracciare e un tempo per tenere le distanze.

Le strofe scandite dai Passengers (che poi sono Bono, The Edge, Brian Eno) più Pavarotti – procedono però al rovescio: “A time for birth and a time for death / A time for planting and a time for uprooting” vengono parafrasate e riproposte in chiave di domanda

“There is a time” diventa “Is there a time?”

Is there a time for keeping a distance

A time to turn your eyes away

Is there a time for keeping your head down

For getting on with your day

Al rovescio dunque: quasi per dire che a Sarajevo, in quel preciso contesto storico, avveniva tutto nello stesso momento: la guerra, le rovine, le tragedie, ma anche le occasioni di intimità di chi, come le miss dell’epoca, non voleva rinunciare alla vita anche negli aspetti più frivoli.

Questo scrive Rumiz:

La cosa più affascinante di Sarajevo è appunto questa testarda urbanità che sopravvive agli inverni, ai cannoni, alle restrizioni alimentari, all’assenza di luce, acqua e gas. Non capisco davvero perché le grandi televisioni mondiali siano andate laggiù a cercare immagini di morte. Non hanno capito nulla. In guerra, la vera immagine di Sarajevo era la vita. Il suo centellinare ogni residuo comfort, il suo attaccamento testardo ai riti di un’antica vita borghese. A due passi dal rancido delle trincee, i teatri funzionavano, la gente sapeva di sapone, le donne mettevano il rossetto e facevano la messa in piega, persino i soldati tornavano dal fronte con una loro pallida, estenuata nobiltà.

Nella moviola della mia mente, Sarajevo è un signore in giacca e cravatta che esce perfettamente sbarbato da un rudere che è casa sua, è il vecchio Mujo Kulenović che aggiusta il tetto della bottega, è un musulmano che in centro quasi si inchina davanti a un parroco cattolico. Sarajevo è una pentola che non ha mai toccato carne di maiale e che nelle case ortodosse e cattoliche è sempre pronta per gli ospiti di religione islamica; è Kanita Fočaka che a trecento metri dalle linee serbe apre una scuola di buone maniere; è una fila di bambini disciplinati che vanno, in mezzo alla guerra, a imparare il bon ton. (Paolo Rumiz, da Maschere per un massacro, Editori Riuniti, Roma 1996)

Quelle stesse contraddizioni che vivono in tanti all’Aquila, in un centro storico di una città piccola nella dimensione, ma non nelle aspirazioni. Dodici anni fa la scossa. le scelte strategiche di ricostruzione post-terremoto del 6 aprile 2009 hanno lasciato una prima impronta all’interno del centro storico, specie a ridosso dell’incrocio tra il cardo e il decumano della città. Ma a creare fermento è stata la grinta di una comunità che non ha mai avuto modo di adagiarsi in un tessuto sociale accogliente, sovrapponendo le proprie passioni e la voglia di centro a una periferia che esiste e non esiste.

Nessuno se la sentì di fermare il flusso di gente che, per la prima volta, forzò le transenne ai quattro cantoni. nel febbraio del 2010, dopo dieci mesi di emergenza, alle ferite del sisma si era sovrapposta l’ingiuria delle parole degli imprenditori che ridevano nelle intercettazioni di una telefonata risalente alle ore immediatamente successive alla scossa, ma rivelata solo dieci mesi dopo. e questo aveva contribuito ad accrescere la tensione.

A spingere quelle transenne c’erano soprattutto decine di chiavi appese simbolicamente come per dire: “qui ci sono le nostre case, il centro storico è nostro e vogliamo riprendercelo”.

Ancora Rumiz farà poi dire alla luna nella post-fazione ai gigli della memoria “tornatevene a casa: disobbedite ai divieti. tornate e riprendetene possesso con le vostre cose, i vostri rumori e i vostri odori. La zona è rossa, ma di vergogna perché viene preclusa ai vivi. Non lasciate sole le vostre pietre”. Una sfida rimasta in sordina per molti, alle prese con la fatica di un quotidiano che, specie all’inizio, tutto sembrava meno una vita normale.

Quella voglia di correre verso la luce che ritrovi nelle canzoni di Bruce Springsteen. Domenica 19 luglio 2009, sono da poco passate le undici di sera. Gli ultimi colpi di Born to run scavalcano le tribune dello stadio Olimpico di Roma, quando Bruce – proprio lui – annuncia un pezzo che non suonava da tempo: “Questa è una canzone per la gente de L’Aquila”, dice al microfono in un italiano incerto, ma con voce decisa. Poi fa cenno ai suoi di attaccare My city of ruins. Le armonizzazioni della strofa raccontano lo stato di abbandono e di degrado di Asbury park, una cittadina del New Jersey che per decenni ha fatto i conti con le ripercussioni della grande depressione, prima e gli scontri razziali dopo.

Quelle atmosfere di cui parla il fantasma di Tom Joad, il protagonista del romanzo più famoso di John Steinbeck, The grapes of wrath, uscito negli Stati Uniti nel 1939 e conosciuto in italia come Furore. Con la chitarra acustica di Springsteen diventa una ballata senza tempo.

Men walkin’ ‘long the railroad tracks

Goin’ some place, there’s no goin’ back

Highway Patrol choppers comin’ up over the ridge

Hot soup on a campfire under the bridge

Shelter line stretchin’ round the corner

Welcome to the new world order

Families sleepin’ in their cars in the southwest

No home, no Job, no peace, no rest

The highway is alive tonight

But nobody’s kiddin’ nobody about where it goes

I’m sitting down here in the campfire light

Searchin’ for the ghost of Tom Joad

He pulls prayer book out of his sleepin’ bag

Preacher lights up a butt and takes a drag

Waitin’ for when the last shall be first and the first shall be last

In a cardboard box ‘neath the underpass

Got a one way ticket to the promised land

You got a hole in your belly and a gun in your hand

sleeping on a pillow of solid rock

Bathing in the city aqueduct

The highway is alive tonight

Where it’s headed everybody knows

I’m sittin’ down here in the campfire light

Waitin’ on the ghost of Tom Joad

Dal libro John Ford ha tratto un film (con Henry Fonda nel ruolo di Tom Joad). Il punto più toccante è proprio il momento in cui Tom parla con sua madre, lo stesso Woody Guthrie si ispirerà al personaggio.

Mamma, ovunque ci sia un poliziotto che picchia un ragazzo

Ovunque un neonato pianga per la fame

Ovunque ci sia una battaglia contro il sangue e l’odio nell’aria

Cercami mamma, io sarò là

Ovunque ci siano uomini che lottano per un posto dove stare

O per un lavoro decente o per una mano che li aiuti

Ovunque ci sia gente che sta lottando per essere libera

Guarda nei loro occhi, mamma, e tu vedrai me.

Now Tom Said; “Mom, wherever there’s a cop beatin’ a guy

Wherever a hungry new born baby cries

Where there’s a fight ‘gainst the blood and hatred in the air

Look for me mom I’ll be there

Wherever there’s somebody fightin’ for a place to stand

Or decent job or a helpin’ hand

Wherever somebody’s strugglin’ to be free

Look in their eyes mom you’ll see me.”

Torniamo a My city of ruins: la stessa canzone dopo l’11 settembre del 2001, è diventata poi simbolo della speranza di un nuovo inizio, della rinascita, della “risurrezione”. Un messaggio che arriva anche alla nostra gente: quel “Come on rise up” invocato nel ritornello che si sovrappone alle macerie. Quell’invito a resistere e a guardare avanti che si ripeterà qualche anno più tardi, in un’altra dedica del Boss, durante un concerto negli Usa nel 2016, l’anno del terremoto di Amatrice.

There’s a blood red circle

on the cold dark ground

and the rain is falling down

The church doors blown open

I can hear the organ’s song

But the congregation’s gone

My city of ruins

My city of ruins

Now the sweet veils of mercy

drift through the evening trees

Young men on the corner

like scattered leaves

The boarded up windows

The hustlers and thieves

While my brother’s down on his knees

My city of ruins

My city of ruins

Now there’s tears on the pillow

darling where we slept

and you took my heart when you left

without your sweet kiss

my soul is lost, my friend

Now tell me how do I begin again?

Now with these hands

I pray Lord

with these hands

Come on rise up!

Come on rise up!

E la canzone procede descrivendo fra le piastrelle di una chiesa ormai deserta ma la preghiera resta, e si fa con le mani tese, anche in questo tempo sospeso.