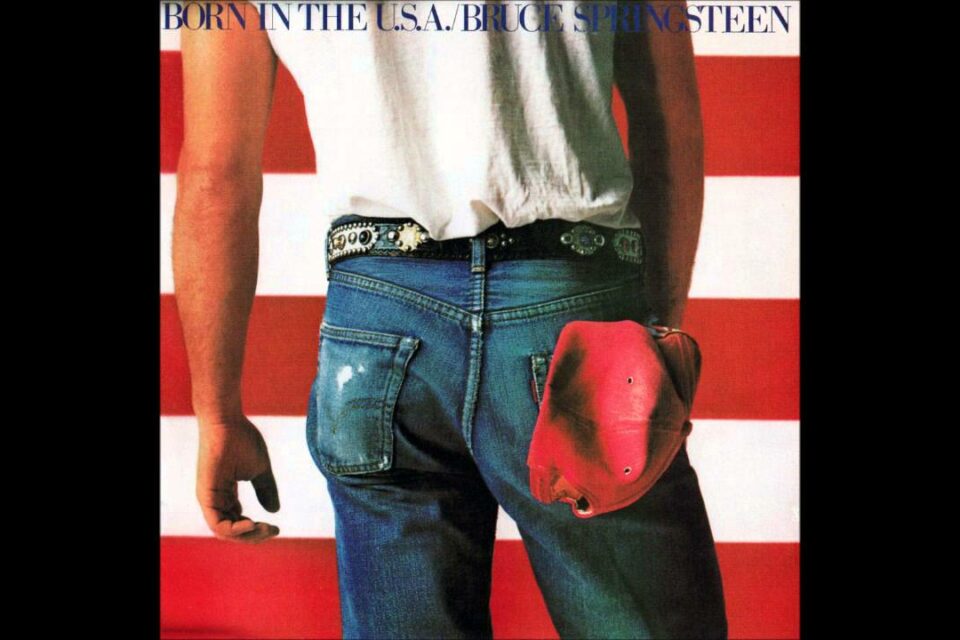

Born in the Usa compie 40 anni: l’inno del Boss non invecchia mai

E’ tra gli album rock più conosciuti al mondo, la sua title track è stato un inno generazionale capace di trascendere i confini degli Stati Uniti per conquistare quelli globali, ha rinverdito la poetica del nativo di Long Breach dopo il mezzo passo falso (commercialmente parlando) di “Nebraska” e si è collocato come pietra miliare degli anni ’80. “Born in the Usa“, masterpiece di Bruce Springsteen, usciva il 4 giugno del 1984.

Un album che, esattamente come il suo artefice, non vuole saperne di invecchiare un giorno e che anche oggi, alla luce dei recenti accadimenti nella patria dello Zio Sam, a seguito dell’uccisione di George Floyd, riveste un significato ancora più particolare. In “Born in the Usa” Springsteen canta il suo personalissimo tributo ai soldati a stelle e strisce coinvolti nella guerra del Vietnam, tra chi non ce l’ha fatta a tornare a casa e a chi, pur tornandoci, non è stato più lo stesso. Ma anche spaccati di vita comune, di politiche fallimentari, di amori e delusioni, di coraggio e forza d’animo, della working class e di chi ha reso, e avrebbe potuto, rendere grande l’America.

Leggi anche: Dropkick Murphys e Bruce Springsteen insieme per beneficenza contro il Covid-19 (video)

Quel sogno americano tanto conflittuale e contraddittorio, quella terra che esaltava la libertà ma che doveva fare i conti con la guerra e che ancora oggi ha un conto in sospeso con quella piaga sociale chiamata razzismo. Cambiano gli anni, passano le decadi, ma alcune dinamiche sembrano lungi dall’essere estirpate. Springsteen pronunciò queste parole nel 1984, nel corso di un’intervista promozionale all’uscita del settimo disco in studio:

“Penso che la gente abbia bisogno di provare sentimenti positivi nei confronti del proprio Paese. Ciò che sta accadendo ora, a mio parere, è che questo bisogno — che è una cosa bella — viene manipolato e sfruttato“. Quaranta anni dopo sono tremendamente attuali. Parlava in riferimento ai due conflitti armati, quello del Vietnam e quello dell’Iran (in entrambi i casi gli States non ne uscirono affatto bene) e dello scandalo Watergate, ma anche di come la società statunitense fosse instabile da un punto di vista emotivo e culturale, alla ricerca di un appagamento esterno dalla violenza e dal disordine.

Leggi anche: La promessa di Springsteen: organizzerò una grande festa a fine emergenza, tutti invitati

“Born in the Usa” fu da subito un successo commerciale ma il Boss respinse con decisione le opinioni di chi vedeva in questo titolo una sorta di appartenenza nazionalista (al giorno d’oggi diremmo sovranista) e, addirittura, una strizzatina d’occhio all’America repubblicana. Bruce Springsteen repubblicano? O anche solo un simpatizzante di tale corrente politica? Non scherziamo, per favore. Accuse, illazioni, critiche, pareri…tutto respinto al mittente con forza e decisione. Il Boss appartiene al popolo, alla sua gente, ai suoi amici e alle sue schiere di fans. Il linguaggio del rock è universale e non classificabile e così ogni tentativo di strumentalizzazione venne smorzato sul nascere.

Delle dodici tracce presenti al suo interno, sette divennero singoli, tutti pubblicati tra il maggio del 1984 e il settembre del 1985. Una hit dopo l’altra, un successo planetario senza precedenti per Springsteen, precedentemente esploso con “Born to run” e il doppio “The River”. “Dancing in the dark“, “Cover me“, “Born in the Usa“, “I’m on Fire“, “Glory Days“, “I’m goin’ down” e “My Hometown” proiettarono Bruce verso l’infinito e oltre. Brani, questi, che anche nei tour attuali sono quasi sempre presenti, a testimonianza di come, nonostante il peso degli anni sulle spalle, non abbiano perso nulla del loro fascino.

Leggi anche: Il grande cuore di Bruce Springsteen e Jon Bon Jovi: un concerto per raccogliere fondi contro il Coronavirus